3个老外,各自花了几十年的时间来了解中国,读懂中国的发展。

马丁·雅克,深耕中国文化32年;

高棣民,研究中国46年;

施寒微,沉浸汉学研究近60年。

这些相加超过一个多世纪的时光,让他们得出一个结论:“不持续关注,就无法理解中国。”

在第二届世界中国学大会上,这些中国通老外们分享了许多有趣的观点。

马丁·雅克:在学校食堂里,第一次听到“中国”这个词

马丁·雅克 图片来源:网络

马丁·雅克 图片来源:网络

马丁·雅克在中国的知名度很高。这位被誉为英国最著名的中国问题专家之一的学者,早在15年前,就预言过中国的崛起和西方世界的衰落。他认为——

中国崛起改变的将不仅是世界经济格局,还将改变西方人的思维和生活方式。

马丁·雅克永远记得,第一次听到“中国”这个词的感受。“那是在学校食堂,我餐盘里剩下了一些食物,校长走过来对我说:‘雅克,把这些吃了,想想那些正在挨饿的中国穷人。’那是我记忆里第一次在学校听到‘中国’这个词,距今已非常遥远。”

今年80岁的雅克见证了二战后整个世界秩序的重建,也见证了中国的发展。从“挨饿”的国家,到8亿贫困人口全部脱贫的国家,中国在世界上的影响力正与日俱增。马丁·雅克认为,对中国学的关注已成为一种全球现象。

施寒微:来中国的年轻人,不妨多了解目的地历史

施寒微 图片来源:网络

施寒微 图片来源:网络

今年77岁的德国东亚文学与文化教授施寒微,与中国文化结缘近60年。他不仅是德国著名汉学家,更被誉为“欧洲三大汉学家”之一。1967年,原本打算学日文的施寒微,阴差阳错学起了中文,从此爱上迷人的中国古典文学。基于多年来对中国文化的研究,施寒微认为——

如果不了解历史,就无法真正读懂当代中国。

和许多汉学家一样,施寒微也多次往返中国。去年,他参观完故宫博物院,就到附近胡同里的小面馆吃饭,和当地人聊生活、聊中国的变化。从前一秒金碧辉煌的历史建筑,到后一秒丰衣足食的市井生活,施寒微说,他突然有了很深刻的感悟。“经济实力强、教育水平高的年轻一代,方便的交通及其他基础设施,这就是中国现代化的一面。”

如今,有越来越多的外国游客来到中国,施寒微也给出了实用建议:先通过线上地图,通过地理与城市风貌建立对中国的初步认知;也可以浏览别人的旅行记录,了解目的地的历史脉络,在心中勾勒出一幅过去的图景,再带着这份参照去遇见当下的中国。

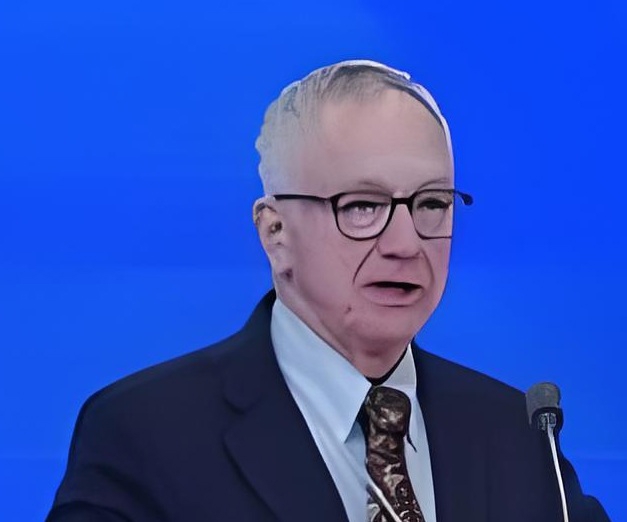

高棣民:从1979年到今天,见证中国奇迹般的发展

高棣民 图片来源:网络

高棣民 图片来源:网络

“刘姥姥进大观园”这个典故,被“中国通”高棣民信手拈来,用在主旨发言中。高棣民是加州大学伯克利分校社会学系荣休教授,在第二届世界中国学大会开幕式及主论坛上,他谈及自己多次往返中国时经历。他相信——

交流是有力量的。学术交流是打破偏见、建立互信最坚实的桥梁。

“1979年,我作为首批由政府资助并派遣的美国学生代表团成员,在中国生活了一年。我在上海复旦大学度过了那段时光。我喜欢长时间散步,探索石库门、里弄和老建筑。我以为自己对上海相当了解。”但10月12日晚上,当他从浦东机场驱车进入市区时,“我真切地感觉自己像《红楼梦》里的刘姥姥——一个在宏伟府邸中完全迷失方向、不知所措的乡下人。”

这个老外,亲眼见过没有摩天大楼、没有地铁、没有高速公路和磁悬浮列车的浦东。如今故地重游,今昔对比之下,他更加深刻地感受到这片土地发生的奇迹般的变化。“当中国开始改革时,曾将其他经济体视为可能的榜样。现在,情况正好相反,其他国家纷纷派遣规划师、技术员、经济学家、工程师来中国考察。”高棣民希望,有越来越多的外国人能到中国来做田野研究,认识中国、理解中国。

新民晚报记者 梅璎迪

上海滩上洋掌柜(ID:shyangzhanggui)编写配资炒股流程

富兴配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。